こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

以前の記事でご紹介したジュニアNISA(ニーサ)は2023年末で制度が廃止されます。

ジュニアNISAって2024年以降は18歳未満でも引き出せるから、使い勝手が良くなったって聞いたけど、今から始めるのはもう遅いわよね?

そうだよねー。もっと早く知っていれば利用できたのにね😞

待ってください。ジュニアNISAのメリットとデメリットを理解すれば、今からでも活用できる可能性がありますよ‼ 投資なのであくまで自己責任ですけどね。

この記事はこんな人におススメです。

- あと2年で廃止のジュニアNISAを今から始めるメリットを知りたい

- ジュニア NISAの最近の運用成績の事例が知りたい

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

ジュニアNISAって何?という方は、先に次の記事をご覧ください。

あと2年で制度が廃止されるジュニアNISAを始めるメリットはある?

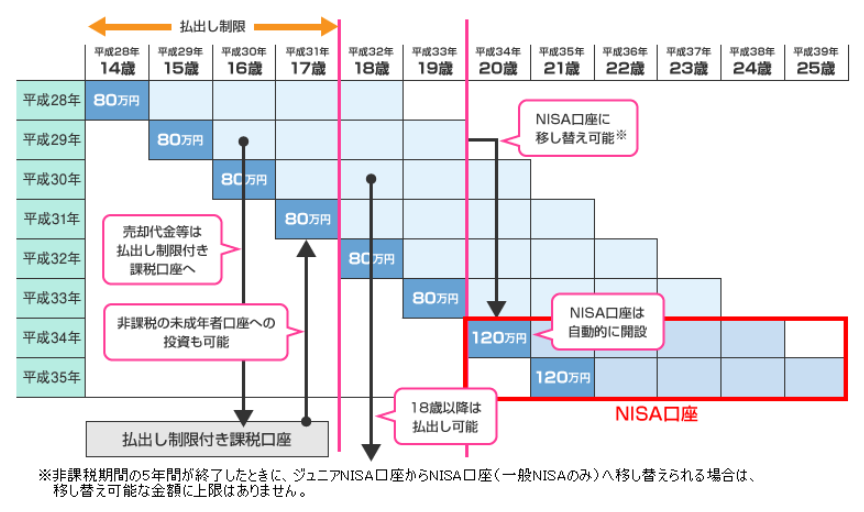

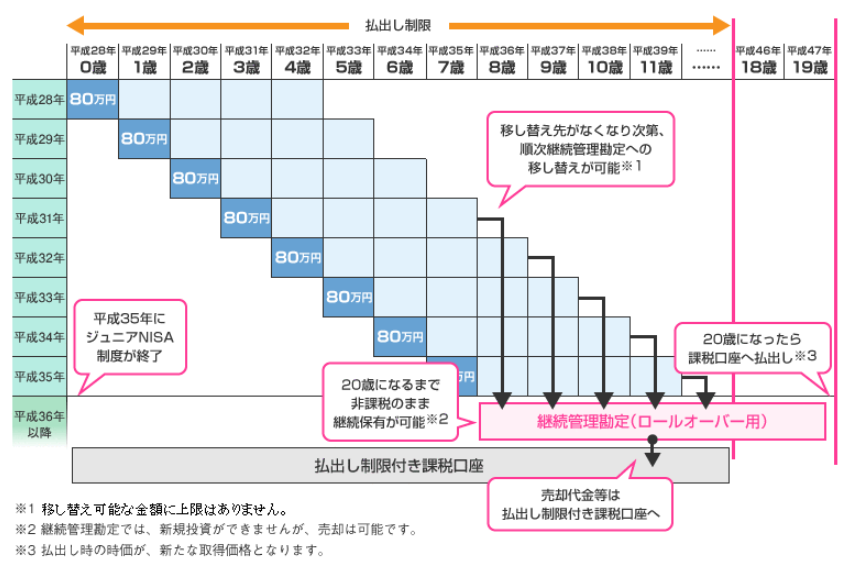

はじめに、ジュニアNISAが廃止された2024年以降は、どのような扱いになるのかを確認してみましょう。

ジュニアNISA廃止前に子供が20歳になる場合

出典:「ジュニアNISAのポイント」(金融庁)

- 制度期間内に子供が20歳になったときは、本人のNISA口座に移管して継続して非課税で運用できる。

- NISA口座は自動的に開設(一般NISAまたはつみたてNISAを選択)される

- 一般NISAを選べば、ジュニアNISAから一般NISAに商品を移管できる

ジュニアNISA廃止時に子供が20歳未満の場合

出典:「ジュニアNISAのポイント」(金融庁)

- 制度廃止時に子供が20歳未満の場合は、継続管理勘定に移し替えて20歳まで非課税で運用できる。

- 2024年以降、5年の運用期間が過ぎた商品は継続管理勘定に移し替えられる

- 継続管理勘定では売却のみ可能。新規買い付けは不可。

- 18歳未満でも非課税のまま払い出し可能(ジュニアNISA口座を廃止して全額払い出し)

ジュニアNISAを今から始めるメリットとデメリット

次に、2023年末で制度が廃止されるジュニアNISAを今から始める場合のメリットとデメリットを考えてみたいと思います。

- 2024年以降も非課税で運用を継続できる。

- 制度期間内に子供が20歳になる場合:

- 本人のNISA口座に移管して継続して非課税口座で運用できる。

- 制度廃止時、子供が20歳未満の場合:

- 2024年以降5年を経過した商品は継続管理勘定に移されて子供が20歳になるまで非課税で運用できる(追加投資は不可)。

- 制度期間内に子供が20歳になる場合:

- 子供が18歳未満でも引き出せる。

- ジュニアNISA口座を廃止すれば、全額非課税で引き出せる(商品単位の引き出しは不可)。

- 子供一人につき年間80万円、2022年からだと2年間で160万円を非課税で投資できる。

- 2人で2年だと合計320万円投資できる。

- 継続管理勘定では新規買い付けができない。

- 積み立て投資のメリットであるドルコスト平均法が効きにくい。

- 継続管理勘定に移管後、子供が20歳になると課税口座に払い出し。

- 払い出し時の時価が新たな取得価格になる。

まず、2023年までの制度期間内に子供が20歳になる場合は、ジュニアNISAの商品を子供本人の一般NISA口座に移管でき、引き続き非課税で運用ができるので、特にデメリットはないと思います。

制度廃止時点で子供が20歳未満の場合は、2024年以降、投資から5年を経過した商品が継続管理勘定に順次移されます。

継続管理勘定は非課税で運用を継続できますが、追加の投資はできません。

また、子供が20歳になると継続管理勘定から課税口座に移管されます。

ここで注意すべき点は、2022年1月から2023年末までの2年間の積み立て投資(毎月)は、取得価格が平準化されますが、2024年以降は追加の買い付けができない点です。

このため、投資対象が大幅に下落すると、元に戻るのに時間がかかる可能性があります。

次のグラフは、米国S&P500に連動する代表的なETFであるSPY(SPDR S&P 500 ETF TRUST)の1993年以降の価格推移を表しています。

2000年以降のITバブル崩壊と2007年以降のリーマンショック、2020年のコロナショックの下落について、それぞれの谷の期間を調べてみると、ITバブル崩壊は6年2か月、リーマンショックは4年5か月、コロナショックはわずか6か月でした。

継続管理勘定では追加の積み立て投資ができないため、これから投資を始める場合は、相場が暴落したあと元の水準に戻るのに時間がかかる可能性があることを十分理解したうえで、行うことをおすすめします。

【2021年10月】ジュニアNISAの運用成績は、含み益100万円、6月から19万円増加

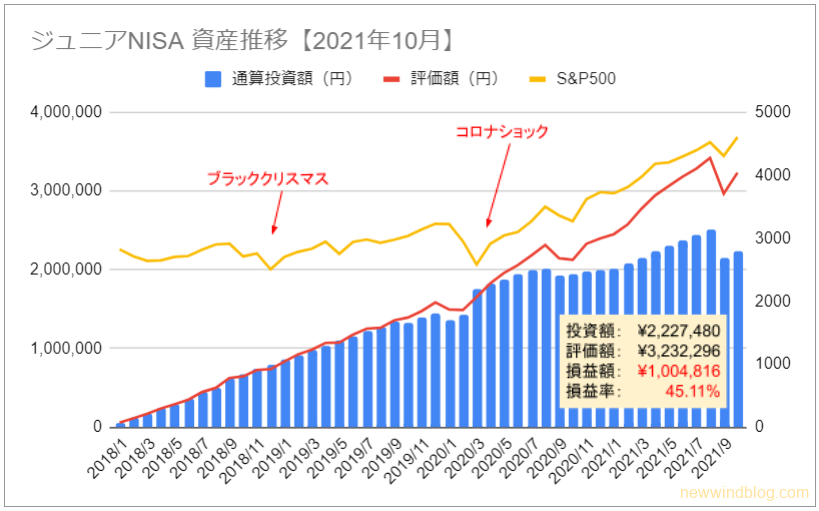

みつぞうのジュニアNISAの運用成績は2021年6月にご紹介して以来4か月経ちましたので、2021年10月時点の運用成績(2018年1月からの45か月間)をご紹介します。

ジュニアNISAの評価額は3,232,296円、評価損益は1,004,816円(+45.11%)となりました。

前回(2021年6月)は評価損益81万円(+34%)でしたので、この4ヶ月間の増加額は191,136円、増加率は23.46%でした。

この間、米国株式、先進国株式、先進国債券、新興国債券、ハイイールド債、金、すべてのアセットが上昇したのが寄与しました。

2021年9月から10月にかけて調整した米国株は、10月中旬から急速に値を戻し10月下旬には史上最高値を更新するところまで上昇しました。

2018年1月からの資産推移は次の通りです。

2021年7月以降の世界情勢は、

- 欧州や米国などのワクチン摂取が進んだ国では経済活動がほぼ正常化した。

- 米国でのテーパーリングが11月から開始される見込みとなった。

- 天然ガスや原油などのエネルギー価格の高騰や、半導体などの部品不足による減産を背景とする物不足/物価高が顕在化し、世界的にインフレが意識される状況になってきた。

- 感染力の高い変異株ウイルスはワクチンの2回接種が60%を超える国でも感染が広がっていること、2回目の接種後一定期間を経過すると抗体量が減少することがわかり、3回目の接種を開始する国が出てきた。

- 日本では、第5波による緊急事態宣言は解除され、全国的に感染者が減っている(東京の1日の感染者が数十人程度)。

というような状況でした。

最新の運用成績につてはこちらの記事をご覧ください。

ジュニア NISAの投資方針

ジュニア NISAの投資目的と方針

ジュニア NISAの投資目的と方針については次の記事をご覧ください。

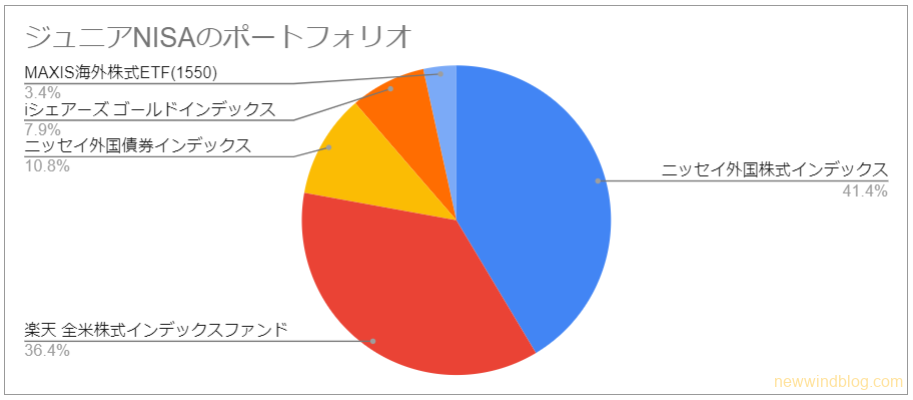

ジュニア NISAのポートフォリオ

ジュニアNISAのポートフォリオは上記の通りです。

米国のテーパーリング開始が事実上決まり、その先に利上げが見込まれることから、それまで保有していた「iFree新興国債券インデックスファンド」と「iシェアーズ・ハイイールド債券インデックスファンド」を売却しました。

金利が上がると債券の価格は下がるので、債券への投資を減らすことにしました。

また、米国が利上げすると新興国から資金が引き上げられると考え、新興国債券への投資も控えることにしました。

2021年10月末現在のポートフォリオは、株式が81%、債券が11%、金が8%という割合です。

債券に投資するファンドの売却によって株式の割合が増加しました。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、制度廃止まであと2年余りとなるジュニアNISAについて、制度廃止後の取り扱いがどうなるのか、今から始める場合のメリットとデメリットをご紹介しました。

また、みつぞうのジュニアNISA投資の運用成績(2021年10月時点)についてもご紹介しました。

大切な我が子の教育資金を検討される際のご参考になれば幸いです。

本日はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございました!!

次の記事も投資について役立つので、参考にしてみてください。

#ジュニアNISA #運用成績 #投資信託 #ETF #教育費 #インデックス投資 #ファミリー世帯 #長期投資

![今からジュニアNISAはあり?運用成績[2021年10月]](https://newwindblog.com/wp-content/uploads/2021/07/c59d9ffe80973130bc494bfa977f5fb1-1536x864.jpg)

コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。