こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

定年退職後の健康保険には任意継続と国民健康保険があるけど、どっちが良いんだろう?

給与収入がなくなるので、健康保険の保険料負担は気になるわよね

という人は多いと思います。

今日は、定年退職後の健康保険の選び方について、家族構成や収入に応じた保険料を試算しましたのでご紹介します。

この記事を読むと、

- 定年退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険のどっちがよいか

- 家族構成や年収に応じた保険料はいくらぐらいか

という疑問が解決します。

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。

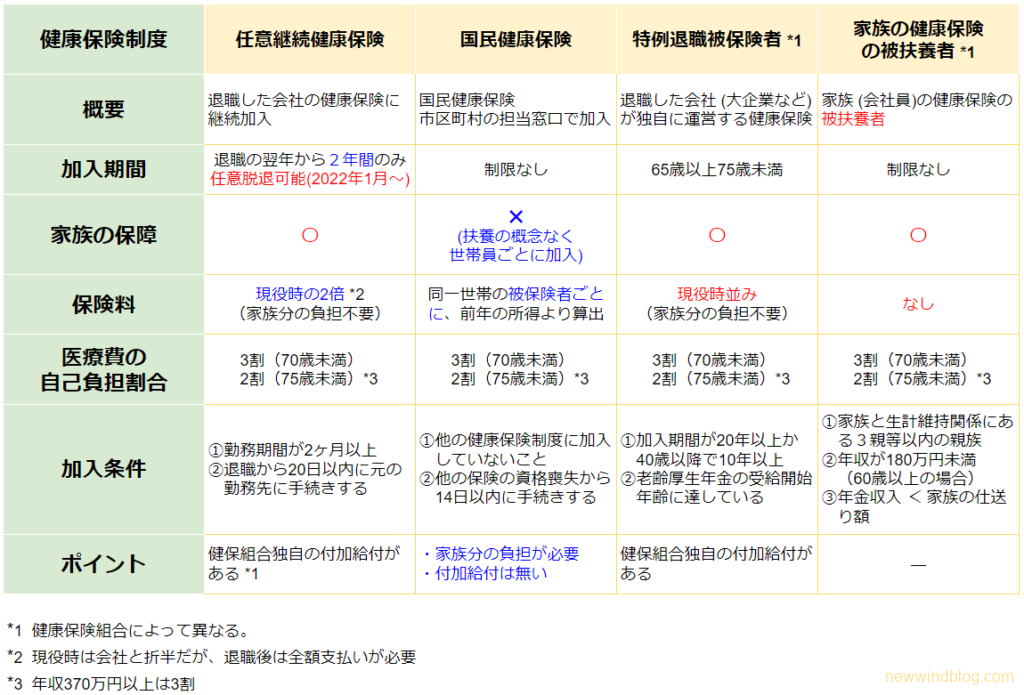

[おさらい]任意継続被保険者と国民健康保険

定年退職後の健康保険については以前の記事で紹介しましたが、おさらいしておきましょう。

任意継続健康保険は退職まで勤めていた会社の健康保険に継続して加入する制度です。

現役時と同様に家族の保障も含まれ、付加給付など健保組合独自のメリットがありますが、退職後2年間しか加入できないことと、保険料が現役時の2倍かかるというデメリットがあります。

国民健康保険は、扶養の概念がないため世帯主と家族全員が加入することになり、家族分の保険料負担が発生します。保険料は前年の所得をもとに算出しますので、会社員時代の所得が高いと高くなる可能性があります。

任意継続健康保険が利用できる退職後の2年間について、モデル世帯における任意継続健康保険と国民健康保険の保険料を試算して比較してみます。

出典:「保険料について」(協会けんぽ)

「令和4年度保険料の料率等について」(横浜市)

[試算]定年後の夫婦2人世帯の健康保険料(年収別)

会社員と専業主婦の夫婦2人世帯の定年退職後の健康保険料を試算します。

- 世帯構成

- 世帯主:元会社員(60歳)

- 配偶者:専業主婦(57歳)/収入なし

- 世帯主の年収

退職年:300万円

退職の翌年:100万円

| 退職後 の年数 | 任意継続健康保険 (協会けんぽ/神奈川県) | 国民健康保険 (横浜市) |

|---|---|---|

| 1年目 | 健康保険料・介護保険料 = 標準報酬月額26万円 × 11.79% = 30,654円 合計保険料(年額) = 30,654 × 12 = 367,848円 | 健康保険料 = 242,350円 介護保険料 = 71,550円 合計保険料(年額) = 242,350 + 71,550 = 313,900円 |

| 2年目 | 合計保険料(年額) = 367,848円 ※1年目と同額 | 健康保険料 = 26,900円 介護保険料 = 8,820円 合計保険料(年額) = 26,900 + 8,820 = 35,720円 |

| 2年間 の合計 | 735,696円 | 349,620円 |

退職後の健康保険料の計算例(夫婦2人世帯)

モデルケースの場合は、国民年金の保険料の方が圧倒的に安いことがわかります。

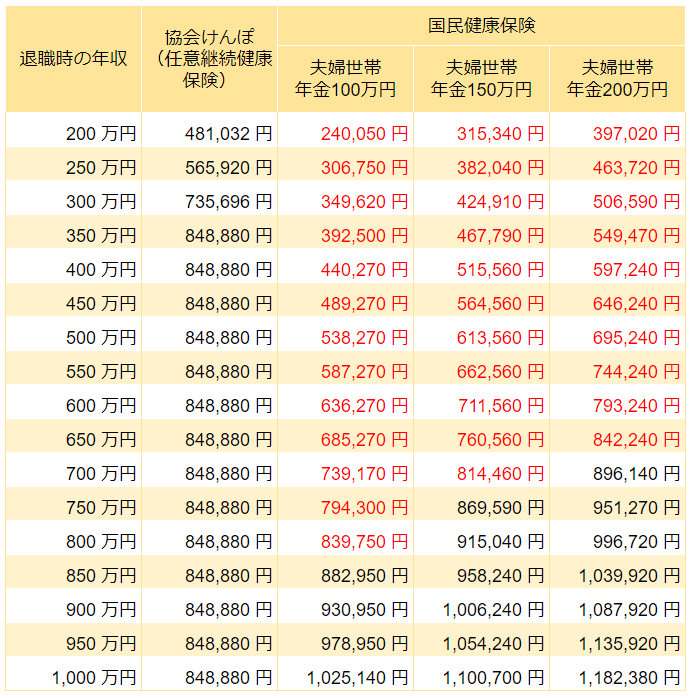

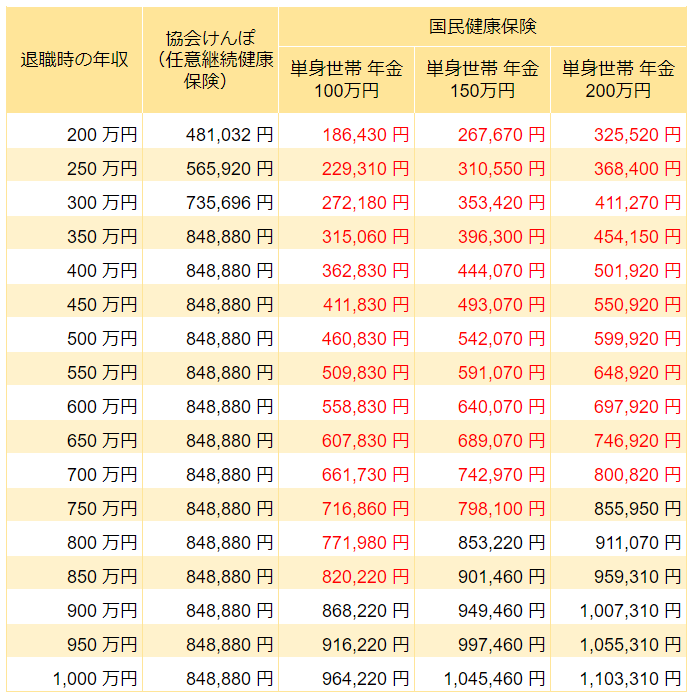

退職時の年収と翌年の年金収入に応じた保険料(2年分)をまとめると次のようになります。

表中の赤字は、国民健康保険の保険料が協会けんぽの保険料を下回る場合を示しています。

国民健康保険は扶養の概念がないので、本人のほか家族の人数に応じて保険料が変わり、退職時の年収と翌年の年金収入が高いと高額になりやすいです。

任意継続健康保険は標準報酬月額の上限が30万円なので、その場合の保険料848,880円以上かかることはありません。

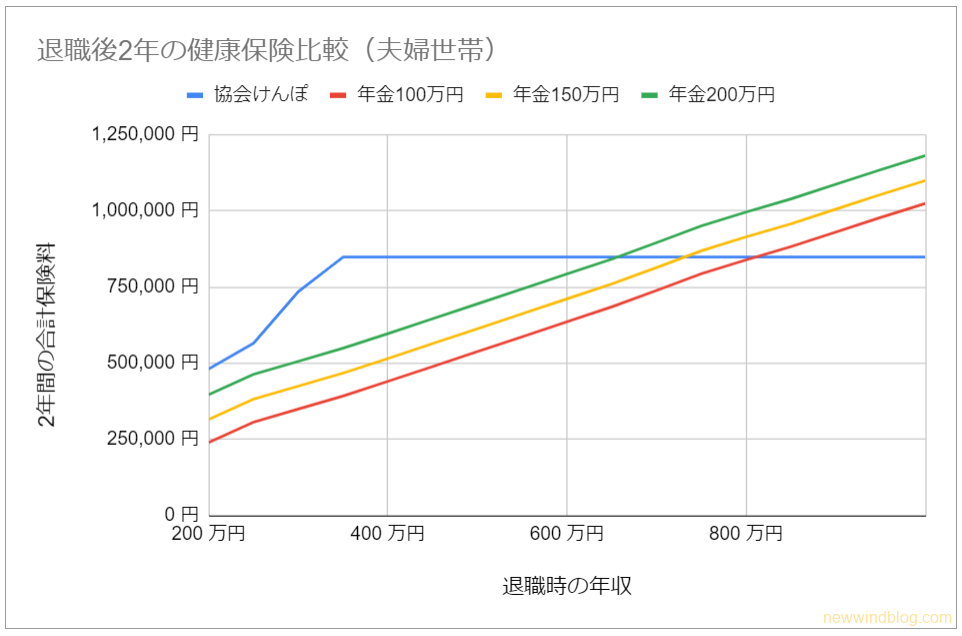

以下は退職時/翌年の年収と保険料をあらわしたグラフです。

国民健康保険の保険料が協会けんぽを下回るときは国民健康保険を選択すれば良いでしょう。

逆に国民健康保険の保険料が上回るときは協会けんぽが安くなります。

定年後の健康保険料グラフ(夫婦世帯)

[試算]定年後の単身世帯の健康保険料(年収別)

会社員の単身世帯の定年退職後の健康保険料を試算します。

- 世帯構成

- 世帯主:元会社員(60歳)

- 配偶者:なし

- 世帯主の年収

退職年:300万円

退職の翌年:100万円

| 退職後 の年数 | 任意継続健康保険 (協会けんぽ/神奈川県) | 国民健康保険 (横浜市) |

|---|---|---|

| 1年目 | 健康保険料・介護保険料 = 標準報酬月額26万円 × 11.79% = 30,654円 合計保険料(年額) = 30,654 × 12 = 367,848円 | 健康保険料 = 197,490円 介護保険料 = 56,840円 合計保険料(年額) = 197,490 + 56,840 = 254,330円 |

| 2年目 | 合計保険料(年額) = 367,848円 ※1年目と同額 | 健康保険料 = 13,440円 介護保険料 = 4,410円 合計保険料(年額) = 13,440 + 4,410 = 17,850円 |

| 2年間 の合計 | 735,696円 | 272,180円 |

退職後の健康保険料の計算例(単身世帯)

単身世帯のモデルケースも国民年金の保険料の方が圧倒的に安いです。

退職時/翌年の年収に応じた保険料(2年分)は下表のとおりです。

単身世帯の場合は、扶養の概念がない国民健康保険のデメリットがありません。

任意継続健康保険の上限の保険料848,880円を下回るときは国民健康保険を選択すれば良いでしょう。

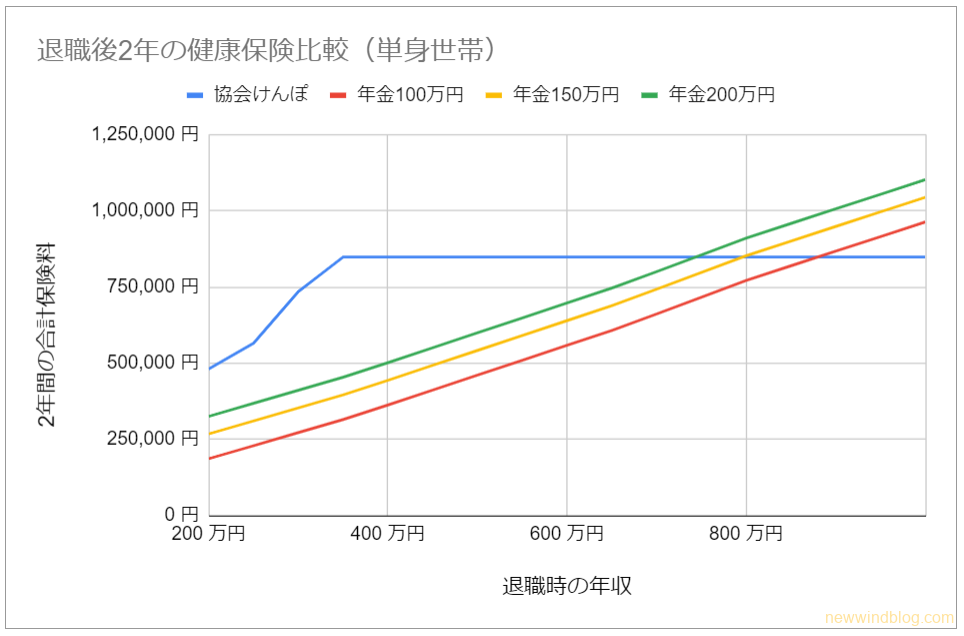

以下は退職時/翌年の年収と保険料をあらわしたグラフです。

国民健康保険の傾きが緩やかな点以外は夫婦世帯と同様です。

定年後の健康保険料グラフ(単身世帯)

[試算]定年後の夫婦+子世帯の健康保険料(年収別)

会社員、専業主婦と子供1人の世帯の定年退職後の健康保険料を試算します。

- 世帯構成

- 世帯主:元会社員(60歳)

- 配偶者:専業主婦(57歳)/収入なし

- 子供:大学生(20歳)/収入なし

- 世帯主の年収

退職年:300万円

退職の翌年:100万円

| 退職後 の年数 | 任意継続健康保険 (協会けんぽ/神奈川県) | 国民健康保険 (横浜市) |

|---|---|---|

| 1年目 | 健康保険料・介護保険料 = 標準報酬月額26万円 × 11.79% = 30,654円 合計保険料(年額) = 30,654 × 12 = 367,848円 | 健康保険料 = 287,210円 介護保険料 = 71,550円 合計保険料(年額) = 287,210 + 71,550 = 358,760円 |

| 2年目 | 合計保険料(年額) = 367,848円 ※1年目と同額 | 健康保険料 = 40,360円 介護保険料 = 8,820円 合計保険料(年額) = 40,360 + 8,820 = 49,180円 |

| 2年間 の合計 | 735,696円 | 407,940円 |

退職後の健康保険料の計算例(夫婦2人+子世帯)

夫婦+子世帯では、同条件の夫婦世帯と比べて国民年金の保険料が高くなっています。

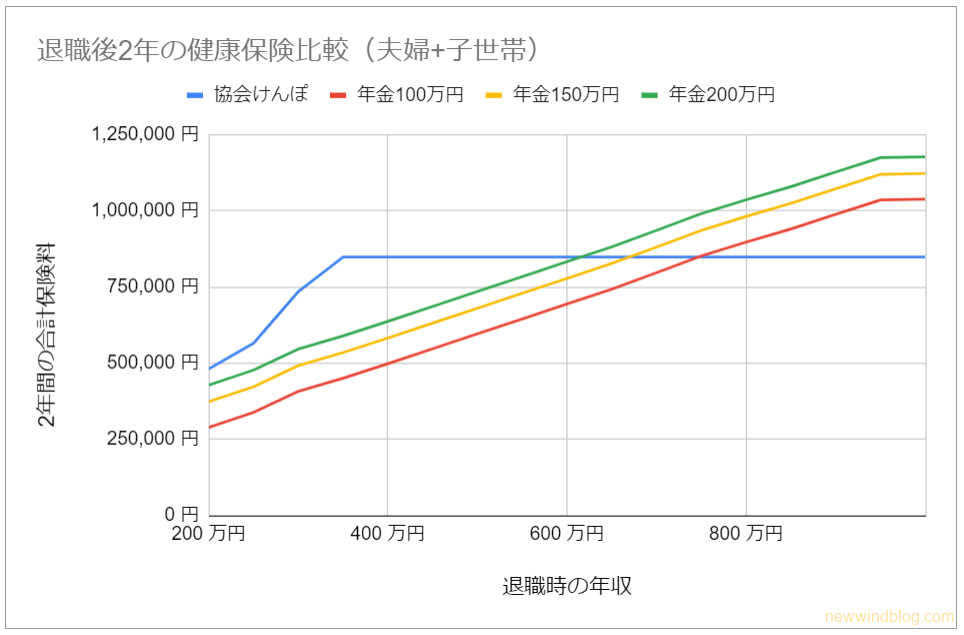

単身世帯や夫婦世帯と比べると、扶養の概念がない国民健康保険のデメリットが顕著に出ています。

退職時/翌年の年収と保険料をあらわしたグラフで見ても、国民健康保険の傾きが急なことが確認できます。

定年後の健康保険料グラフ(夫婦+子世帯))

まとめ

- 協会けんぽの任意継続健康保険の場合、保険料は848,880円が上限となる

- 国民健康保険は、扶養の概念がなく世帯人数が多いと保険料が高くなる

- 退職年/翌年の年収に応じた2年間の保険料の合計額が協会けんぽの上限を超えるかどうかが、協会けんぽ(任意継続健康保険)と国民健康保険の選択のポイントである。

いかがでしたか?

今回は、定年退職後の健康保険の選び方について、ご紹介しました。

定年退職が近い方は、退職年の年収と翌年の想定年収をもとに保険料を計算/比較してから、加入する健康保険を選ばれることをお勧めします。

本日はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございました!!

次の記事も老後の健康保険について役立つので、参考にしてみてください。

コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。